ホーム > くらし・手続き > 防災・災害・国民保護「避難に関すること」 > 風水害で心がけること

避難に関すること

風水害で心がけること

台風、集中豪雨

情報の収集

- テレビやラジオ、インターネットなどで気象状況に注意し、現在の周辺の状況を常に確認しておく。

- 消防機関や広報車等の各種放送やアナウンスに十分注意する。

危険な行為の禁止

- 強風時には、むやみに外に出ない。(家屋の修理は風や雨が降らないうちに)

- 増水した河川には近づかない。

- 断線した電線には近づかない。発見したら九州電力に連絡する。

近年の異常な集中豪雨

- 近年の風水害では、過去に浸水していない場所まで浸水することがあります。過去の経験や浸水歴は、現在では参考にならない場合があります。また、河川の水位が上昇し、その流域に異常な降水量があると雨水が川へ排出できなくなり、流域の低い場所に浸水することがあります。

避難に関する情報には注意

- 常に、広報車やテレビ、ラジオ、インターネットなどで気象状況や避難に関する情報に注意する。

避難する際の注意事項

- 気象状況や家の周囲の浸水状況によっては、避難の情報が発令されます。いつでも避難所へ避難できるように非常持出品などの準備をしておきましょう。

- 避難に関する情報が出たら、火の始末をして近隣の避難所に避難する。

土砂災害

宮崎県は台風の常襲地帯であり、今後も大雨による土砂災害や浸水被害等の災害が起こる危険性があります。一般に、土砂災害には前兆現象があるといわれており、土砂災害から身を守るために、前兆現象を発見した場合は早めの避難を心がけましょう。

土砂災害の種類

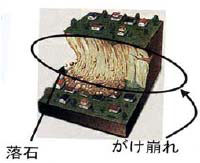

| 土石流 | がけ崩れ | 地すべり |

| 山腹、谷底にある土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象 | 降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面が急激に崩れ落ちる現象 | 斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象 |

|

|

|

|

土砂災害の前兆現象

(1)土石流

| 直 前 | 1~2時間前 | 2~3時間前 |

|

・土臭いにおい ・地鳴り ・流水の急激な濁り ・渓流水位激減※ |

・渓流内で転石の音 ・流木発生 |

・流水の異常な濁り |

|

※ 「渓流水位激減」とは…降雨が継続しているにもかかわらず、水位が減少している現象のこと。このような場合は、渓流の上流域で山腹が崩壊し、天然ダムが形成された可能性が大きいので切迫性が極めて高い。 |

(2)がけ崩れ

| 直 前 | 1~2時間前 | 2~3時間前 |

|

・湧水の停止 ・湧水の噴き出し ・亀裂の発生 ・斜面のふくらみ ・小石がぼろぼろ落下 ・地鳴り |

・小石がぱらぱら落下 ・新たな湧水発生 ・湧水の濁り |

・湧水量の増加 ・表面流発生 |

|

がけ崩れについては、上記の現象は時間を追って発生せず、一度に急激に発生する場合もある。 |

(3)地すべり

| 切迫性が極めて大 | 切迫性が大 | 切迫性がやや小 |

|

・地鳴り、山鳴り ・地面の震動 |

・池や沼の水かさの急変 ・亀裂や段差の発生、拡大 ・落石や小崩落 ・斜面のふくらみ ・構造物のふくらみ、クラック ・根の切れる音 ・樹木の傾き |

・井戸水の濁り ・湧水の枯渇 ・湧水量の増加 |

|

地すべりの前兆現象は、土石流やがけ崩れの前兆現象と比べて、かなり以前から発生することがあり、切迫性の時間尺度は長い場合がある。 |

土砂災害前兆現象の巡視と点検のポイント

| がけ崩れ危険箇所 | 土石流危険渓流 | 地すべり危険箇所 | |

| 平常時 |

・斜面の状況(亀裂、ふくらみ、浮石の有無) ・湧水箇所とその量 ・擁壁の変状 ・立木の変状 |

・渓流上流の崩壊の有無や渓流堆積物の状況 ・砂防えん堤の堆砂状況 ・渓流の水位 |

・斜面の状況(亀裂、ふくらみ) ・擁壁、路面、家屋等の変状 ・立木の変状 ・地下水位、湧水の濁り・量・変位量(伸縮計等)の確認、クラックの拡大 |

| 大雨時 |

・湧水量の増加、濁り ・新たな湧水箇所 ・落石、斜面の変状 ・表面流の発生、増加 |

・渓流の水位、濁り具合 ・石の流れる音 ・樹木の流れる音 |

・井戸水の水位の低下 ・亀裂の広がり |

| 大雨後 |

・災害が発生した場合には、その箇所の変状 ・災害が発生していなくても、平常時との変化(砂防えん堤の堆砂状況、斜面の変状等)の確認 |

||

以上のような前兆現象を発見した場合は、市総務課や消防本部に連絡するとともに、早めの自主避難をお願いいたします。また、日ごろから自宅付近の斜面や渓流等についても異常がないか、注意しておく必要があります。

高潮

これまでに多くの被害がでた高潮は、愛知県の伊勢湾や大阪湾などの大きな湾で起こっています。沿岸部に人口が多いことも被害が大きくなる要因です。

九州でも有明海や八代湾で高潮による甚大な被害が発生している事例があり、九州沿岸や瀬戸内なども高潮の注意が必要な地形とされています。

高潮はなぜおこるのか?

過去の災害事例は、ほとんど台風が接近した時に発生しています。特に沿岸部では、満潮に台風の接近が重なり、その上降水量が多い場合は注意が必要です。

・その主な理由は2つあるといわれています。

(1)台風が近づき気圧が低くなると、その分空気が海面を押す力が弱くなり、海水面が上昇します。

(2)台風が近づき、風が強くなると風が海の水を横に押す力が強くなり、海の水が沿岸部へ押し寄せられ、海面が高くなり浸水の危険が発生します。

| 担当課 | 総務部 防災推進課 |

|---|---|

| 所在地 | 〒883-8555宮崎県日向市本町10番5号 |

| 電話 | 0982-66-1011(直通) |

| FAX | 0982-54-8747 |

| メール | bosai@hyugacity.jp |