ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険「介護保険制度」 > 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険「介護保険サービス」 > 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険「高齢者・介護」 > 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

介護保険制度

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について

要介護(要支援)の認定を受けた方が、介護保険のサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要です。

ケアプランの作成を居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼した場合、また、ケアプランの届出内容(作成依頼事業者など)に変更があった場合には届出が必要です※。

※ 届出のない場合、介護サービスに関する全ての費用について、償還払い(被保険者が一旦費用の全額を負担し、後日市に申請の上7割から9割の給付を受ける方法)となる場合がありますのでご注意ください。

提出者や提出のタイミング

- 提出者:被保険者本人。ただし、届出書はケアプランを作成する居宅介護支援事業所等や本人の家族等が代理で提出することができます。

- 提出のタイミング:

- 被保険者が初めて介護サービスを利用し、居宅介護支援事業所等がケアプランを作成するとき

- 居宅介護支援事業所等を変更するとき(介護予防支援、介護予防ケアマネジメントにおいて委託事業所を変更する場合を含む)

- 要介護区分が変わったとき(事業対象者から要介護、要支援への変更を含む)

様式

居宅サービス計画等作成依頼届出書 (Excel/18.03キロバイト)

居宅サービス計画等作成依頼届出書 (Excel/18.03キロバイト) 小規模多機能型・看護小規模型 居宅介護サービス計画作成依頼届出書 (Excel/20.34キロバイト)

小規模多機能型・看護小規模型 居宅介護サービス計画作成依頼届出書 (Excel/20.34キロバイト) 介護予防ケアマネジメント依頼届出書 (Excel/20.84キロバイト)

介護予防ケアマネジメント依頼届出書 (Excel/20.84キロバイト)

記載方法

区分欄について

- 新規

- これまでサービスの利用が無く、初めて届出書を提出する場合。

- 以前サービスの利用が有り届出もされているが、直前の居宅介護(介護予防)支援事業所の登録期間から間が空いていると判断した場合。

- 直前と同一の事業所だが、入院・入所やその他の事情により計画作成期間に間が空き、契約を結び直す等、事業所が再度新規で関わると判断した場合。

- 変更

- 直前の居宅介護(介護予防)支援事業所から日を空けずに担当を引き継ぐ場合

- 要介護から要支援となり担当居宅介護(介護予防)支援事業所が変更となった場合など

サービス開始(変更)年月日

居宅介護支援(介護予防支援、看護・小規模多機能居宅介護)を開始する日付を記入してください。

「サービス開始(変更)年月日」の欄は、いつからその居宅介護支援事業者等からサービスを受けているか(その日から当該事業者にケアプラン作成等に係る費用が給付される)を判断するための情報になります。

※居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書は、被保険者が居宅介護支援等を受けようとする際に提出する書類なので、一般的に、サービス開始年月日は、届出日以降の日付になります。

その他の日付や署名の扱いについて

- 届出日:市へ提出する日付を記入ください

- 同意を得た日:利用者が「支援事業者に対して調査結果や意見書等の情報を提供すること」(情報提同意欄)に同意した日を記入ください。

- 署名について:

- 情報提供同意欄の氏名については、原則、被保険者本人の自署が必要です。

- 被保険者本人の身体の状態等により、本人が自署できない場合は、親族やケアマネジャー等による代筆が可能です。

- ※代筆の場合は、代筆者が同意を得た日、被保険者氏名、代筆者氏名、続柄(被保険者と代筆者との関係)を記入してください。

利用開始月における居宅サービス等利用の有無(看護・小規模多機能型居宅介護の場合)

(看護)小規模多機能型居宅介護のサービスを開始する月において、開始前に居宅サービス計画等に基づく居宅サービスを利用していた場合には、「居宅サービス等の利用あり」にチェックしてください(月初めからサービスを開始する場合は、必ず「利用なし」になります)。

ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所から他の(看護)小規模多機能型居宅介護事業所に変更となる場合は、開始前の居宅サービスの利用に関わらず、「居宅サービス等の利用なし」にチェックしてください。

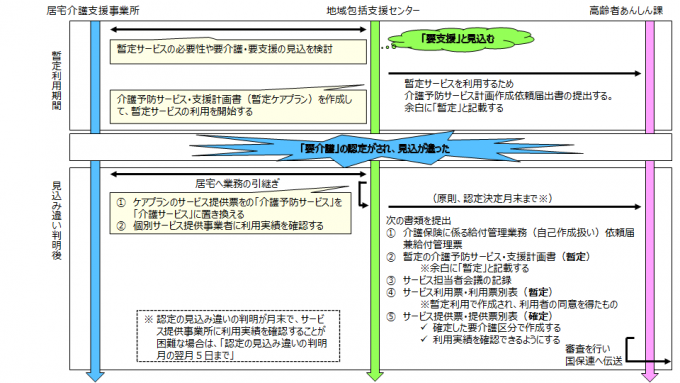

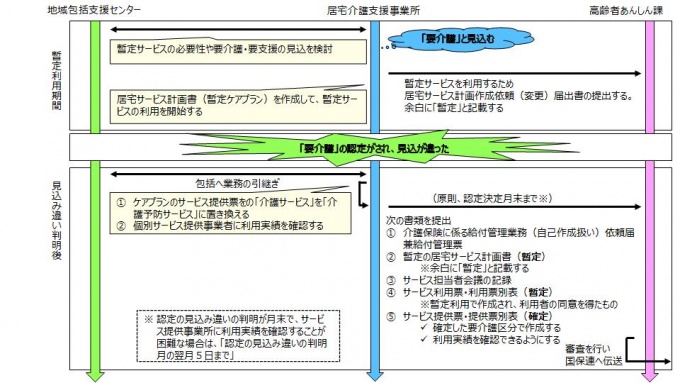

要介護認定申請中の場合(暫定の届出)

認定申請中で、認定結果が確定する前にいわゆる暫定ケアプランにて介護保険のサービスを利用する場合にも、サービスを利用する前にあらかじめ届出をする必要があります。要介護・要支援認定のうち、どちらかの見込みが立つ場合は、その見込むほうどちらか一方の届出をしてください。

どちらになるか見込みが立たない場合には、認定結果が出る前にあらかじめ、要介護・要支援認定の両方の場合の届出を提出してください。認定結果が確定した時に、結果に応じた届出があったものとして登録します。

万が一、確定した認定結果と見込んだ認定が違っていた場合は、被保険者に対して給付がなされないことがないようにする為、事業者が作成した暫定ケアプランを被保険者が自ら作成したもの(自己作成という。)とみなした取扱いをします。自己作成とみなした取扱いをする場合は、暫定ケアプランを作成した事業者と相談の上、事業者から市までご連絡ください(自己作成とみなす場合の取り扱いについては、こちら)。

要介護・要支援認定のどちらにも該当せず「自立」となった場合、介護保険からの給付はありませんので、暫定ケアプランにて介護保険のサービスを利用する際は、注意が必要です。

暫定ケアプラン(平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問52)

要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。

回答:

いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。

したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。

また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。

自己作成によるによる居宅サービス計画とは

介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。

「居宅サービス計画」とは、要介護者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望などを考慮し、利用するサービスの種類・内容を定める計画のことです。「居宅サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することが出来ますが、利用者や家族が自ら作成することも出来ます。その場合は、高齢者あんしん課への書類提出やサービス事業所との連絡・調整等はすべて利用者や家族が行うことになります。

自己作成とみなす場合の取り扱いについて

要介護・要支援認定の申請中に暫定ケアプランを作成しサービスを導入したが、認定結果が見込みと異なった場合、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないことがあります。この場合に、ケアプランの未作成による利用者償還払い化を避けるため、自己作成扱い(セルフケアプラン)とし、市が給付管理を行うことも可能です。

詳細については、こちらのページをご確認ください。

留意点:その他関連情報

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い

月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。 また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとする。

平成18年4月改定関係Q&A (2) Vol.2 問37より(厚生労働省HP)

小規模多機能型居宅介護の利用開始

問38 居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。

回答:

利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けている場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。この場合の給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月について居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であるため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護費を提出することとなる。

平成18年4月改定関係Q&A (2) Vol.2 問38より(厚生労働省HP)

看取り期など限定的な局面時における暫定ケアプラン作成時のプロセスの取扱いについて

暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。

介護保険最新情報vol.959(居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて)

その他留意

- 原則、遡っての届け出はできませんので、提出日に注意してください。

- 「サービス開始年月日」欄が空白の場合、市で受理した日付(受付印の日付)等で開始日を判断いたします。郵送での提出の場合は希望する開始日と異なる可能性がありますので、「サービス開始年月日」欄に希望する届出日を記載するようにしてください。

- 当市では被保険者証の添付は不要です(令和7年2月時点)。

-

当市では、原則、サービス開始年月日を適用日として国保連に通知します(令和7年2月時点)。

関連情報

根拠法令

介護保険法施行規則第77条、第95条の2| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |

|---|---|

| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |

| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |

| FAX | 0982-56-1423 |

| メール | kourei@hyugacity.jp |