○日向市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第20号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項又は第54条の2第1項の規定により本市の指定を受け、費用負担が困難な低所得者に対し家賃、食材料費及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の軽減を実施している市内の認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所(以下「事業所」という。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で日向市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)の例による。

(助成対象事業者)

第3条 助成の対象事業者は、法第27条に規定する要介護認定を受けた者及び法第32条に規定する要支援認定を受けた者のうち要支援状態区分が要支援2の認定を受けたものにあって、費用負担が困難な低所得者(以下「軽減対象者」という。)に係る家賃等の軽減を行う事業所を運営する事業者とする。

(助成額及び限度額)

第4条 市長は、家賃等の軽減を行った額を助成する。ただし、助成額の限度額は、軽減対象者1人につき1日あたり500円を上限とする。

(軽減対象者の要件)

第5条 軽減対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し、市内の事業所に入居している者であること。ただし、短期利用認知症対応型共同生活介護又は介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護を利用している利用者は除くものとする。

(2) 軽減対象者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びに軽減対象者の配偶者(規則第83条の5第1項第1号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)の当該軽減を受ける日の属する年度(軽減を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該市民税が免除された者(当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること。

ア 軽減を受ける日の属する年の前年(当該軽減を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)

イ 軽減を受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

ウ 軽減を受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金(平成28年厚生労働省告示第81号)の収入金額の総額

(4) 軽減対象者及び軽減対象者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額(第97条の3第1号において「現金等」という。)が、1,650万円(配偶者がない場合にあっては、650万円)以下の者であること。

(5) 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)でないこと。

(6) 介護保険料を滞納していない者であること。

(7) 法第66条から第69条までに規定する保険給付の制限の措置を受けていない者であること。

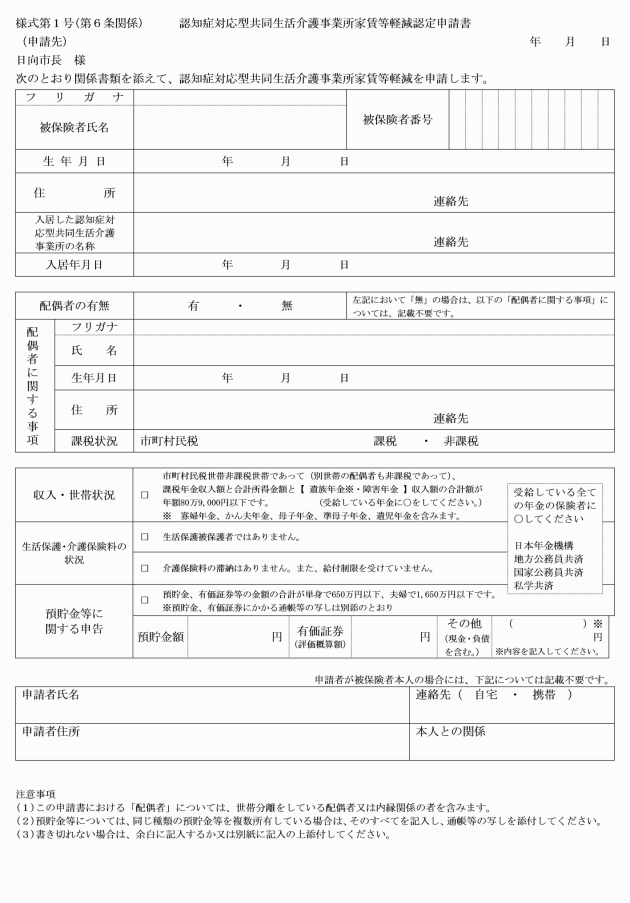

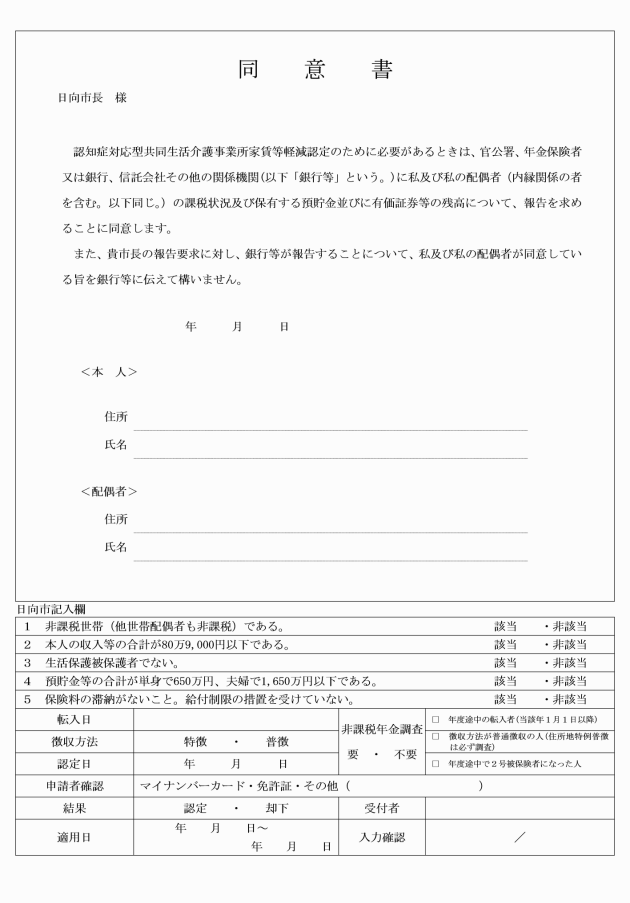

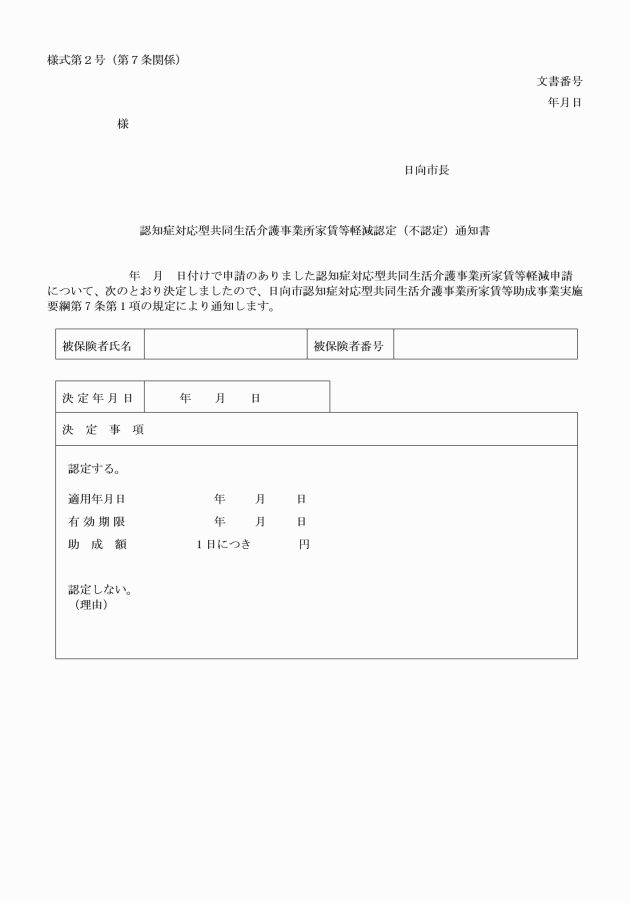

(軽減対象者の申請)

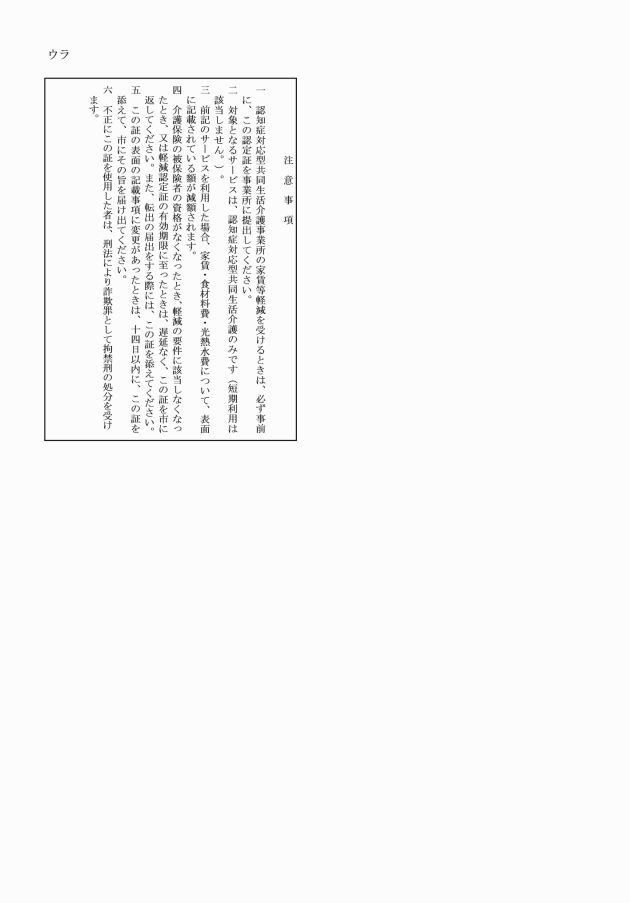

第6条 軽減対象者の認定を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(認定証の有効期限)

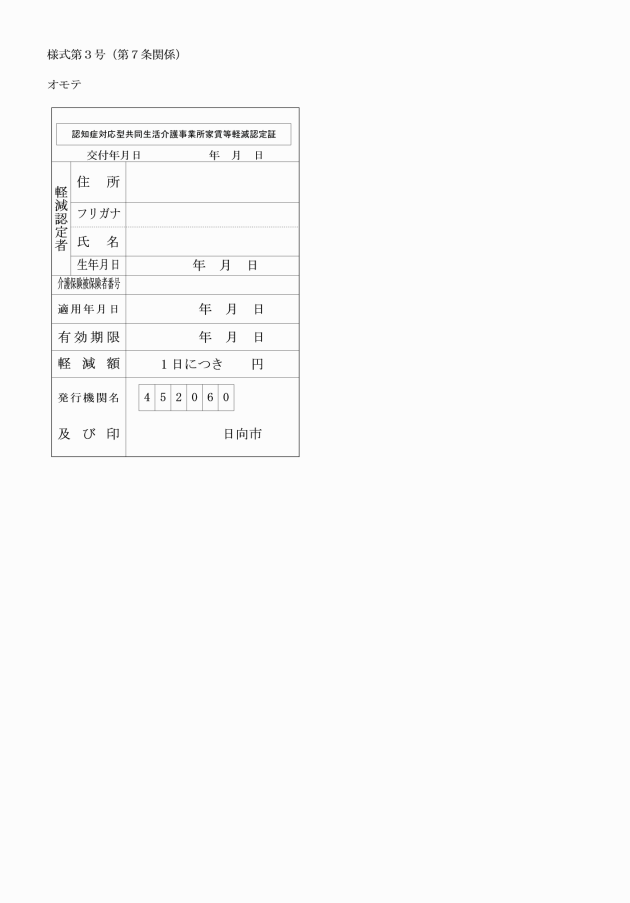

第8条 認定証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、最初の申請に対する有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(認定証の提示)

第9条 軽減認定者が、家賃等の軽減を受けようとするときは、あらかじめ事業者に対して認定証を提示しなければならない。

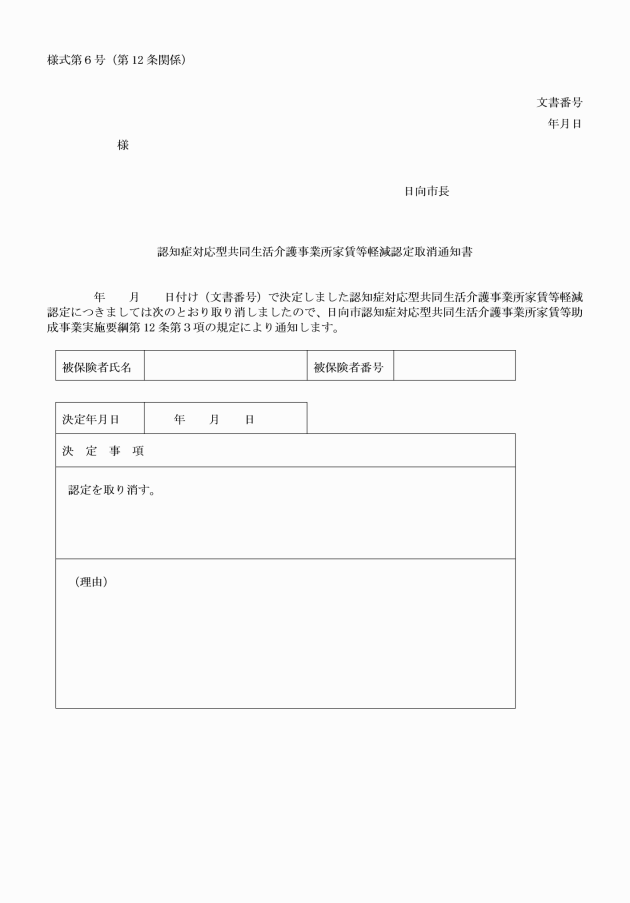

(職権による軽減認定者の取消し)

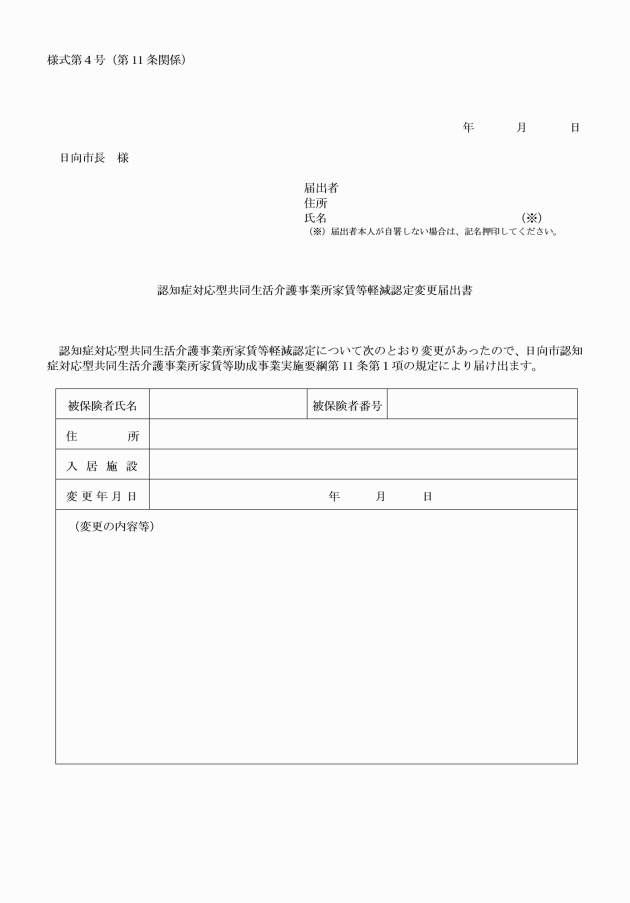

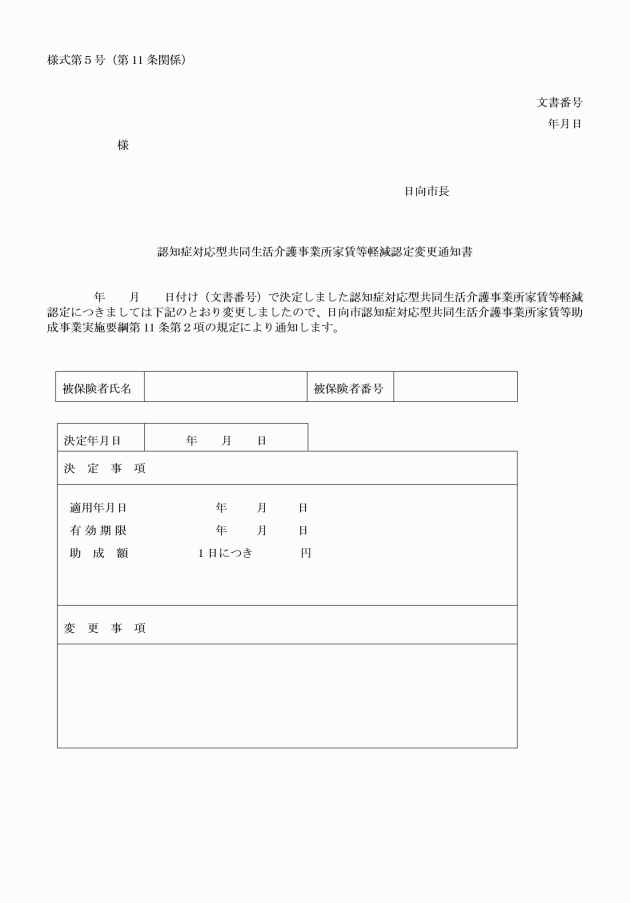

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、職権により認定の変更又は取消しをすることができる。

(認定変更又は取消通知書の提示)

第13条 前2条に規定する認定等を受けた者は、事業者に対してすみやかに認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定変更通知書又は認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減認定取消通知書を提示しなければならない。

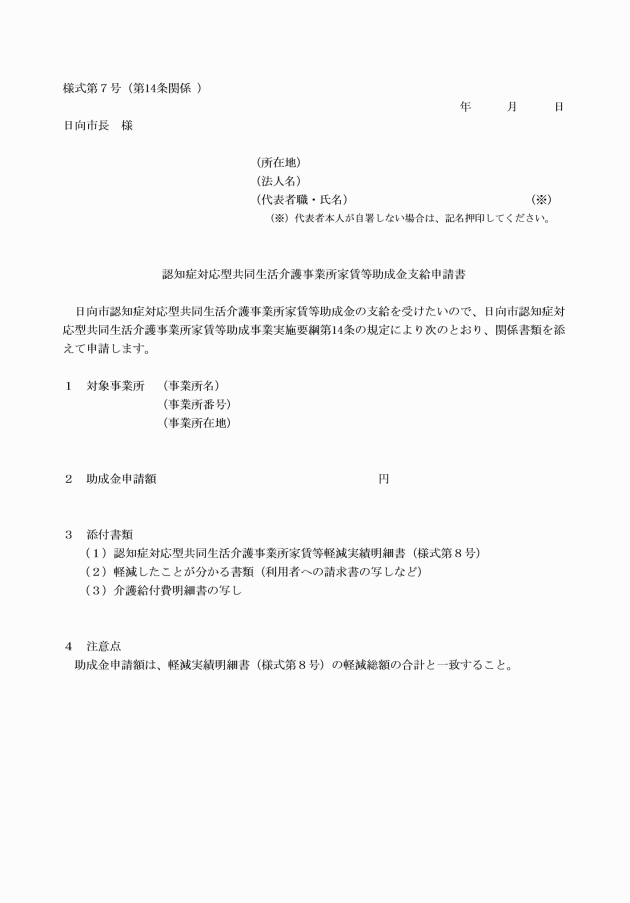

(軽減実施の報告及び助成申請)

第14条 助成対象事業者は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金支給申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

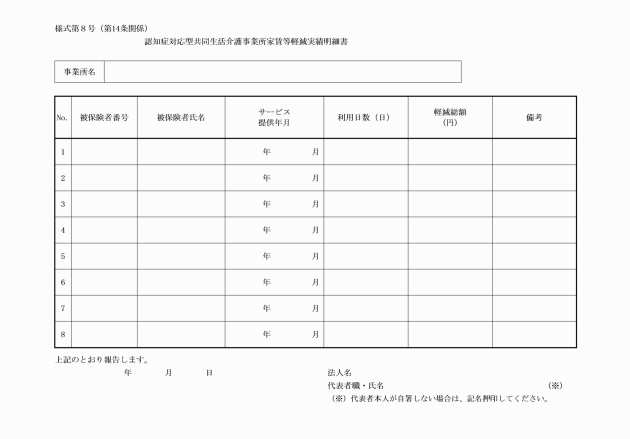

(1) 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等軽減実績明細書(様式第8号)

(2) 軽減したことが分かる書類(軽減認定者への請求書の写し等)

(3) 介護給付費明細書の写し

(調査)

第15条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、軽減対象者、軽減対象者の家族及び助成対象事業者に対し、報告又は文書等の提出若しくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。

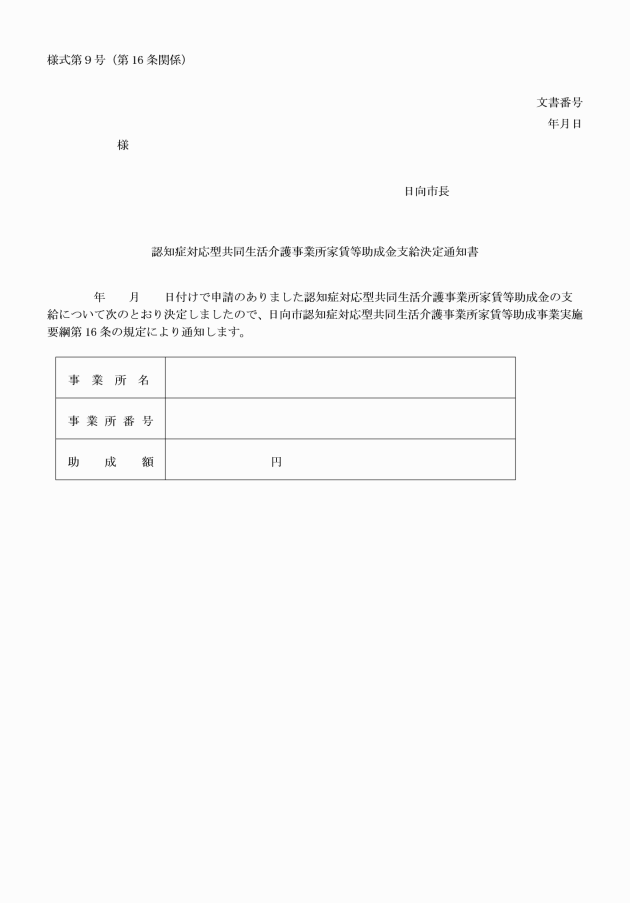

(助成金の請求等)

第17条 助成対象事業者は、前条の規定による助成金支給決定の通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に請求書に指定する振込先口座への振込により助成金の支給を行うものとする。

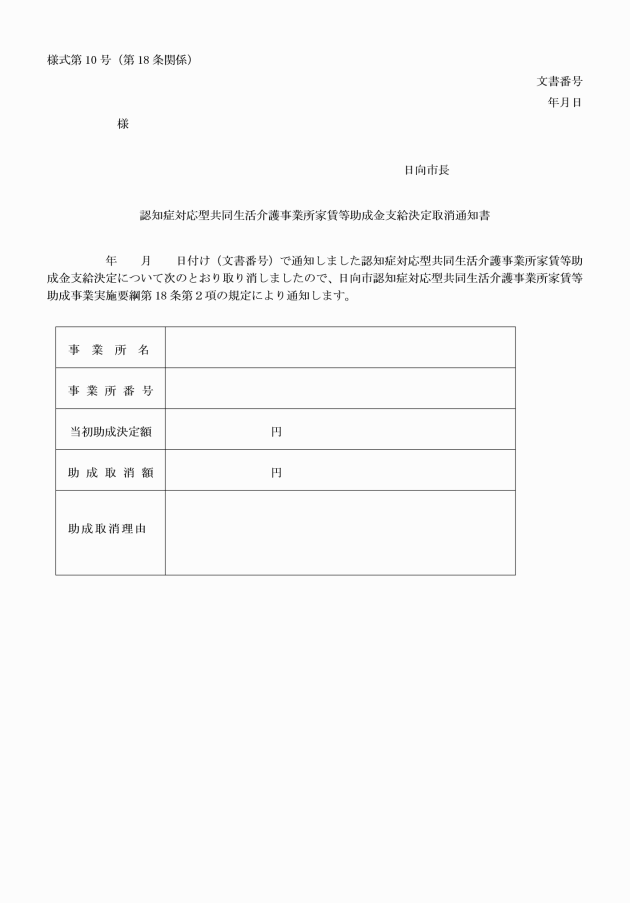

(支給決定の取消し等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業者が偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたとき。

(2) 軽減対象者の認定内容の変更又は認定を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の支給を不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第19条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第20条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(廃止)

2 この告示は、令和9年7月31日をもって廃止する。

附則(令和6年7月12日告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる第6条の規定による申請(以下「認定申請」という。)及び令和6年7月1日以後にされた第10条の規定による更新申請(以下「更新申請」という。)から適用し、施行日前にされた認定申請及び令和6年7月1日前にされた更新申請については、なお従前の例による。

附則(令和7年5月30日告示第174号の2)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前にした行為に対して、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役又は旧刑法第13条に規定する禁錮の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

附則(令和7年6月20日告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる第6条の規定による申請(以下「認定申請」という。)及び令和7年7月1日以後にされた第10条の規定による更新申請(以下「更新申請」という。)から適用し、施行日前にされた認定申請及び令和7年7月1日前にされた更新申請については、なお従前の例による。