○日向市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由又は疾病等の事由により、生活援助若しくは保育サービスが必要な場合又は生活環境等の著しい変化により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で定めるもののほか、この告示で使用する用語の定義は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2 この告示において、「母子家庭」とは、法第6条第1項に定める配偶者のない女子が現に当該女子の児童を扶養している家庭をいう。

3 この告示において、「父子家庭」とは 法第6条第2項に定める配偶者のない男子が現に当該男子の児童を扶養している家庭をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は日向市とする。ただし、この事業の一部を地域の母子・父子福祉団体、特定非営利活動法人及び介護事業者等(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。

(派遣の対象)

第4条 家庭生活支援員の派遣は、本市に住所を有するひとり親家庭等が、次のいずれかに該当する事由により一時的に生活援助又は保育サービス(以下「生活援助等」という。)が必要な場合に行うものとする。

(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立の促進に必要と認められる事由

(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由

(3) 生活環境等が著しく変化し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じていると認められる事由

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の事由(所定内労働時間の就業を除く。)に該当する場合は、定期的に生活援助等が必要な場合についても家庭生活支援員を派遣できるものとする。

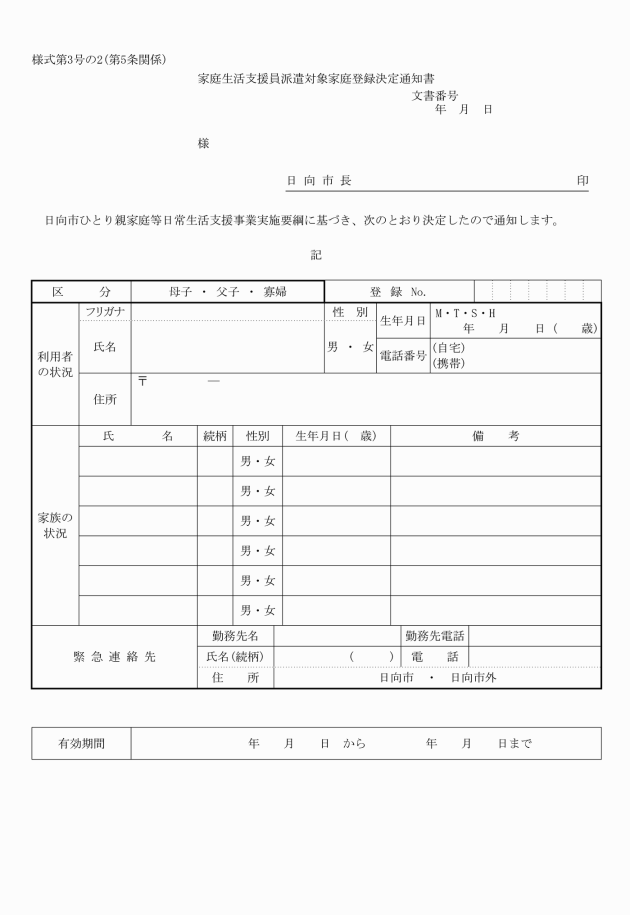

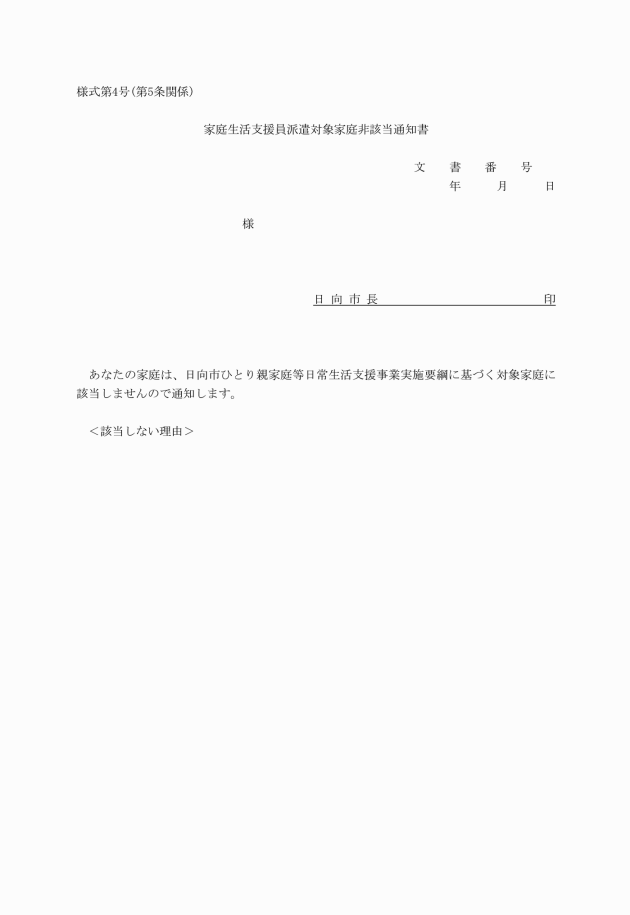

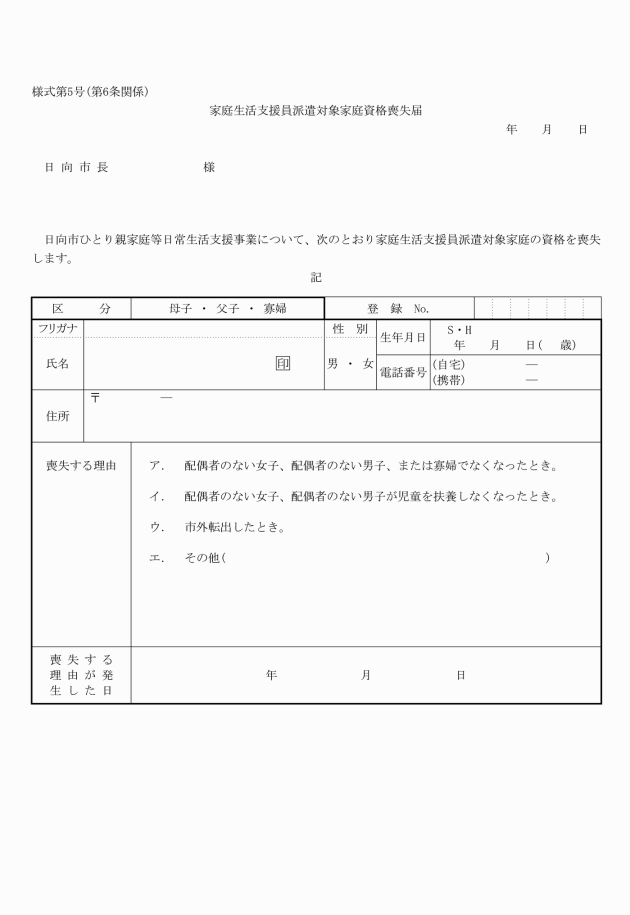

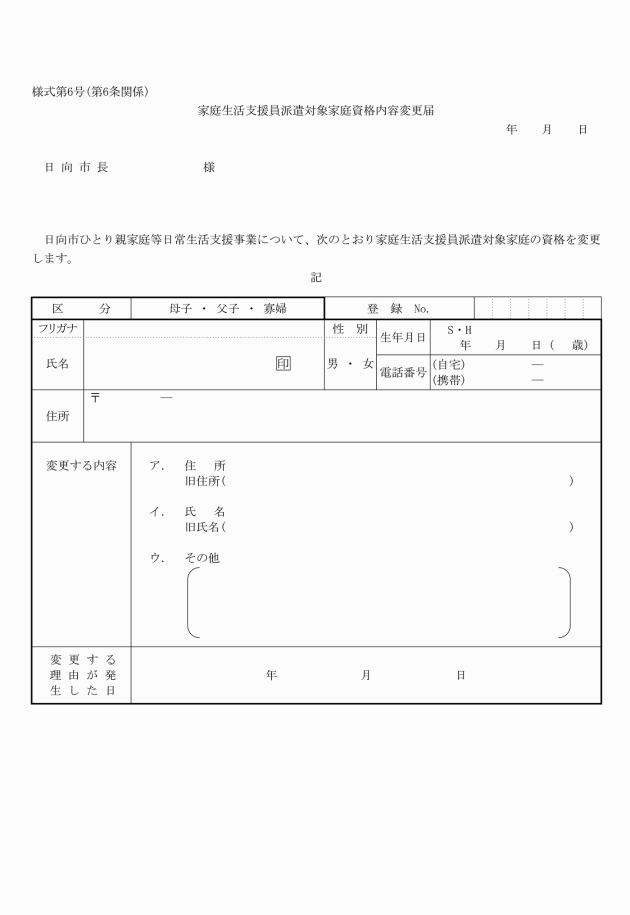

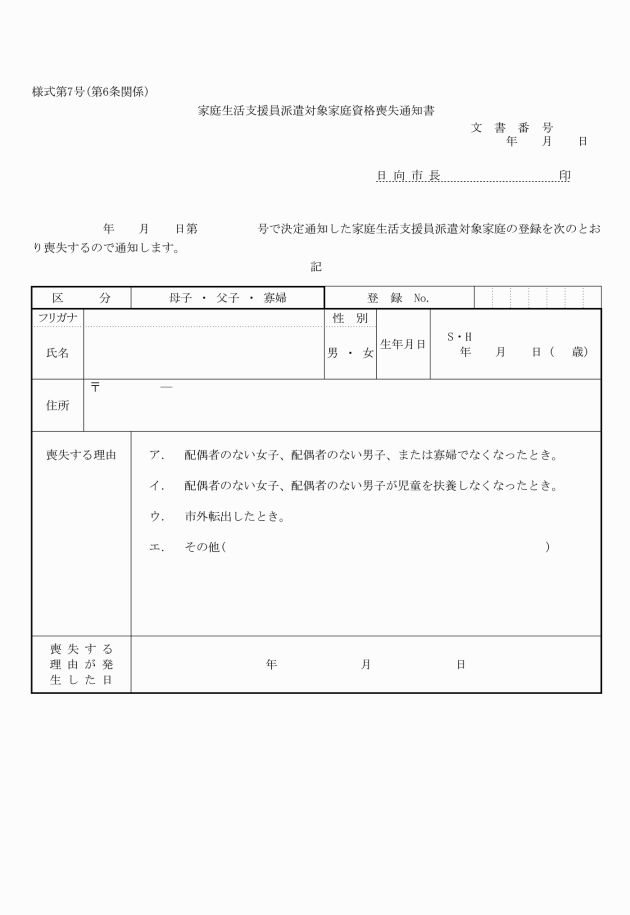

(派遣対象家庭の登録)

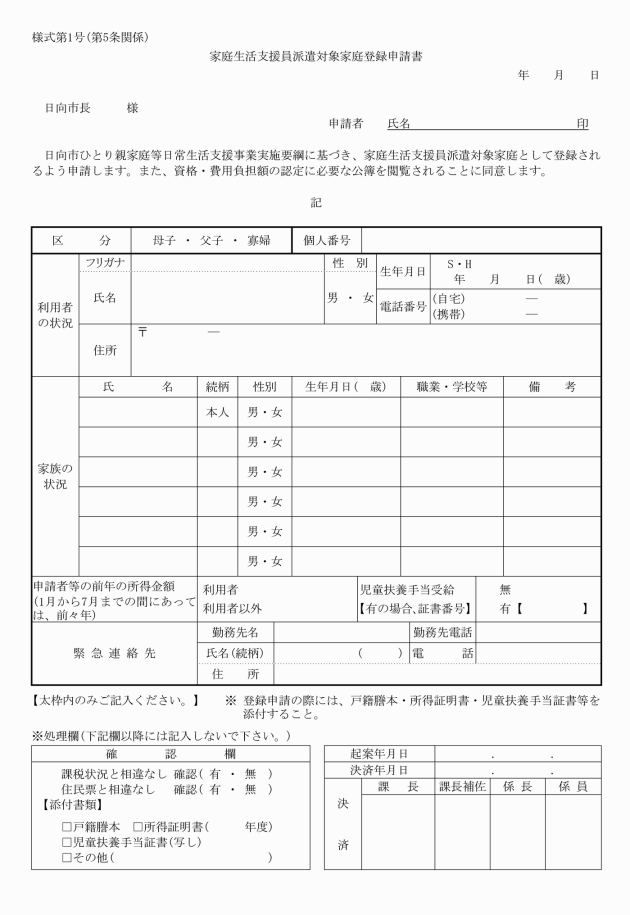

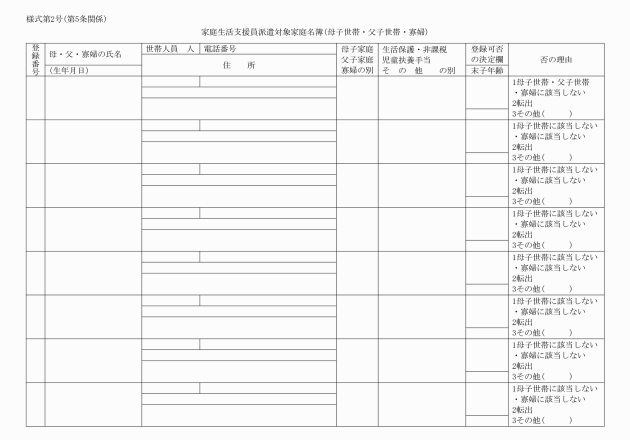

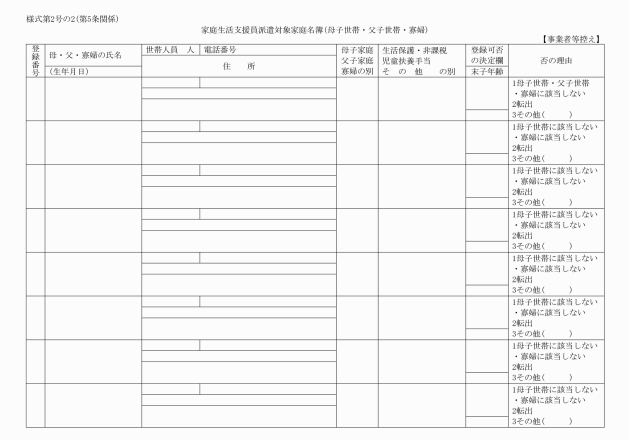

第5条 家庭生活支援員の派遣対象家庭としての登録を希望するもの(以下「申請者」という。)は、家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に、戸籍謄本及び所得証明書(1月から7月までの申請にあっては前々年分、8月から12月までの申請にあっては前年分)等を添付して、毎年度市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付資料を省略することができるものとする。

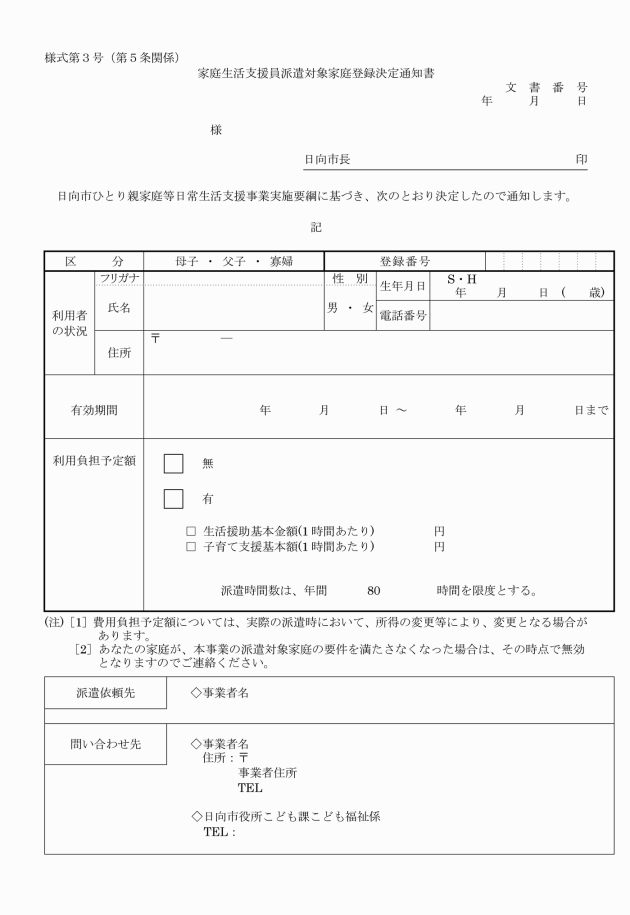

2 市長は、前項の申請があった場合、必要な審査を行い、その要否を決定する。ただし、市長が緊急を要すると認める場合は、事後においてできる限り速やかに登録申請書を提出するものとする。

3 市長は、第1項の登録内容の変更の届出があったときは、変更内容を精査し、変更の要否を決定するものとする。

4 市長は、前2項の決定を行ったときは、その決定内容について事業者等に通知するものとする。

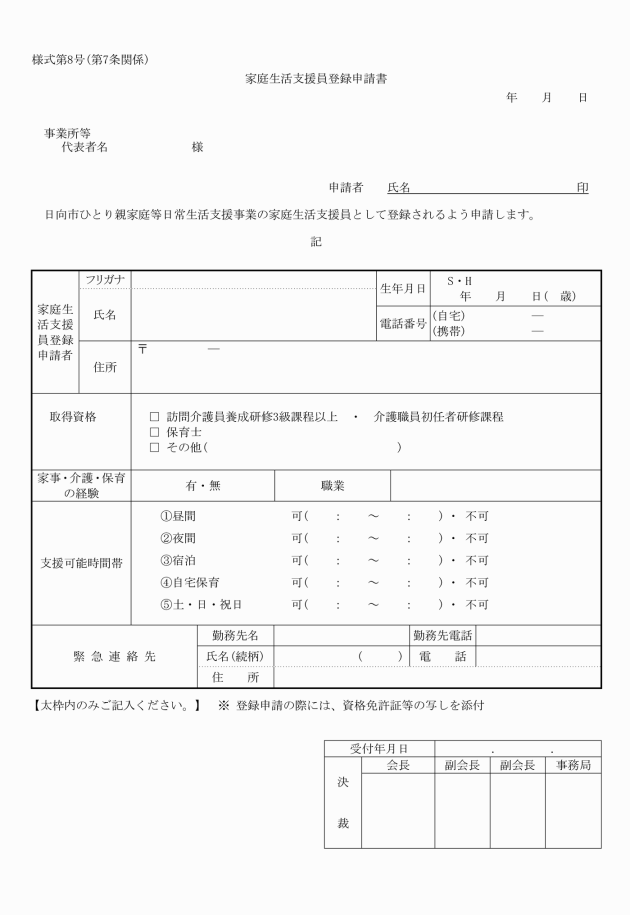

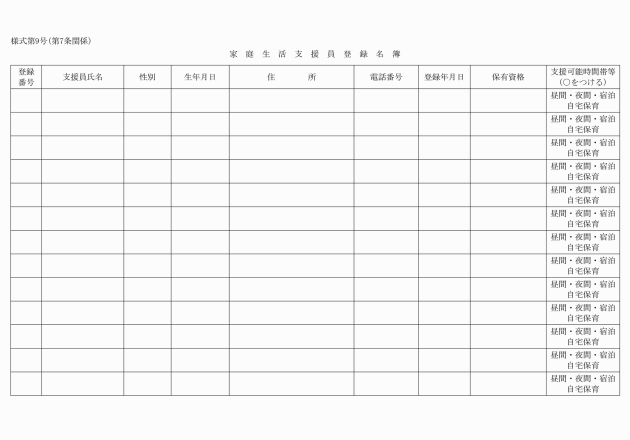

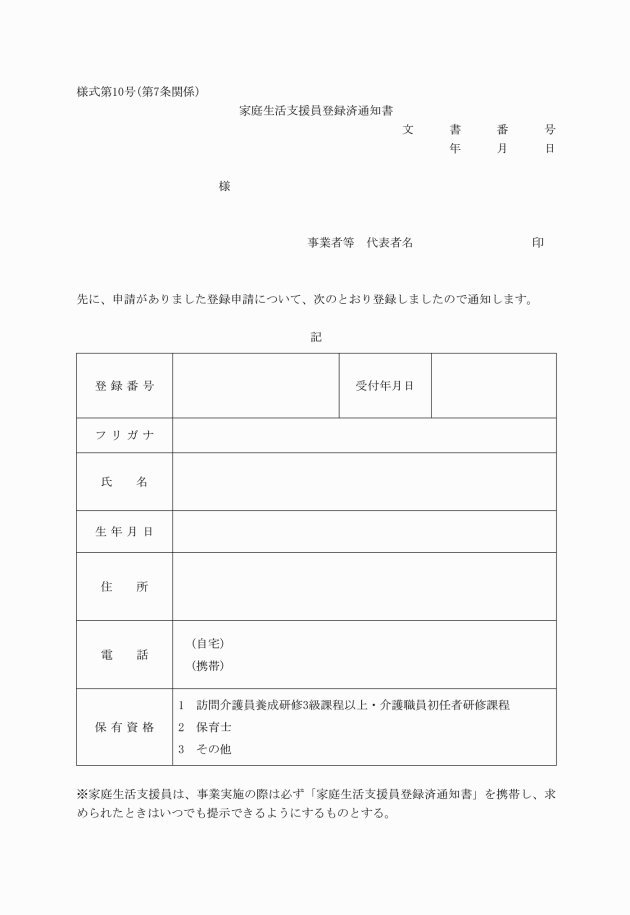

(家庭生活支援員の選定等)

第7条 事業者等は、家庭生活支援員登録申請書(様式第8号)を提出した者(以下「支援員登録申請者」という。)で、支援の内容を充分遂行できる者を家庭生活支援員として選定するものとする。この場合において、事業者等は、母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は寡婦を家庭生活支援員として積極的に選定するように努めるものとする。

2 生活援助に係る家庭生活支援員については、次のいずれかに該当する者から選定するものとする。

(1) 訪問介護員養成研修3級課程以上の修了者

(2) 介護職員初任者研修課程の修了者

(3) 前2号の研修課程と同等と市長が認める研修課程の修了者

3 子育て支援に係る家庭生活支援員については、概ね別表第1に掲げる研修を修了した者又はこれと同等と市長が認めた研修を修了した者から選定するものとする。

5 事業者等は、必要があると認める時には支援員登録名簿を市長に提出しなければならない。

(支援の種類及び内容等)

第8条 支援の種類、内容、実施場所及び実施単位は、次のとおりとする。

支援の種類 | 支援の内容 | 支援の実施場所(市内に限る。) | 支援の実施単位 |

生活援助 | 家事、介護その他の日常生活の便宜を図る援助又は支援 | 生活援助を受ける者の居宅 | 1時間 |

子育て支援 | 保育サービス及びこれに附帯する便宜を図る援助又は支援 | 次のいずれかの場所 ア 家庭生活支援員の居宅 イ 講習会等職業訓練を受講している場所(以下「講習会等会場」という。) ウ 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。以下「児童館等」という。) | 1時間 |

2 家庭生活支援員に対する報酬については、別表第2に定めるものとする。

(家庭生活支援員の業務内容)

第9条 家庭生活支援員の行う業務は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 乳幼児の保育

(2) 児童の生活指導

(3) 食事の世話

(4) 住居の掃除

(5) 身の回りの世話

(6) 生活必需品等の買物

(7) 医療機関等との連絡

(8) その他必要な用務

(事業実施上の留意事項)

第10条 事業者等は、支援を行うにあたっては、ひとり親家庭等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間にも対応できるようにするものとする。この場合において、子育て支援については、深夜から引き続き早朝まで預かりを実施した場合には、宿泊として取り扱うこととする。

2 事業者等は、ひとり親家庭等の親又は児童の疾病により支援が必要な場合には、かかりつけの医師、救急病院の連絡先等必要な情報を確認するなど緊急時の対応に留意するものとする。

3 派遣等の時間及び日数は、ひとり親家庭等において、現に日常生活等に支障が生じている状況を勘案して、派遣等の要否の審査の際に必要な範囲であらかじめ決定するものとする。この場合において、ひとり親家庭等になって間がないなど生活環境等が著しく変化し、日常生活を営むのに支障が生じている場合等は特に配慮するものとする。

4 通院への同伴及び送迎は、公共交通機関を利用するものとする。

5 家庭生活支援員の派遣時間は、同一世帯につき、原則として年間80時間までとし、1日8時間を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、1日の派遣限度時間を必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

6 家庭生活支援員は、事業実施の際は必ず支援員登録済通知書を携行し、求められたときはいつでも提示できるようにするものとする。

7 第8条に掲げる子育て支援の実施場所のうち、講習会等会場又は児童館等で児童の子育て支援サービスを実施する場合には、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 子育ての経験のある家庭生活支援員を2人以上配置すること。

(2) 対象児童は5人以下とし、対象児童が5人を超える場合は、児童5人ごとに家庭生活支援員を1人追加配置すること。

(3) 乳幼児を含む20人以上の児童を対象とする場合は、家庭生活支援員のうち保育士の資格を有する者を1人以上配置することが望ましいこと。

(4) 第8条に掲げる子育て支援の実施場所のうち、児童館等の場所において事業を実施する際の場所の確保については、市が施設の設置主体等と必要な調整を行うものとする。

(家庭生活支援員の派遣等)

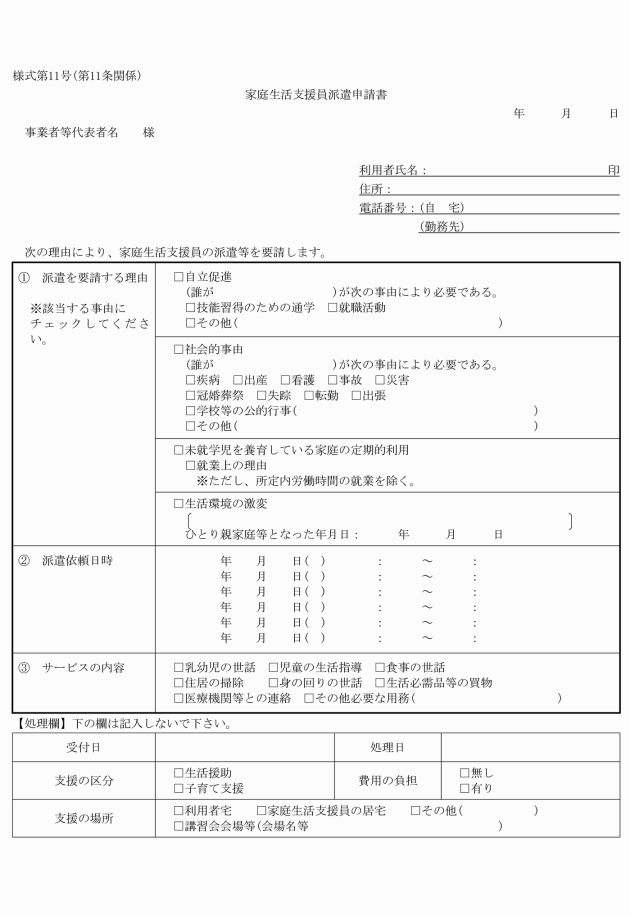

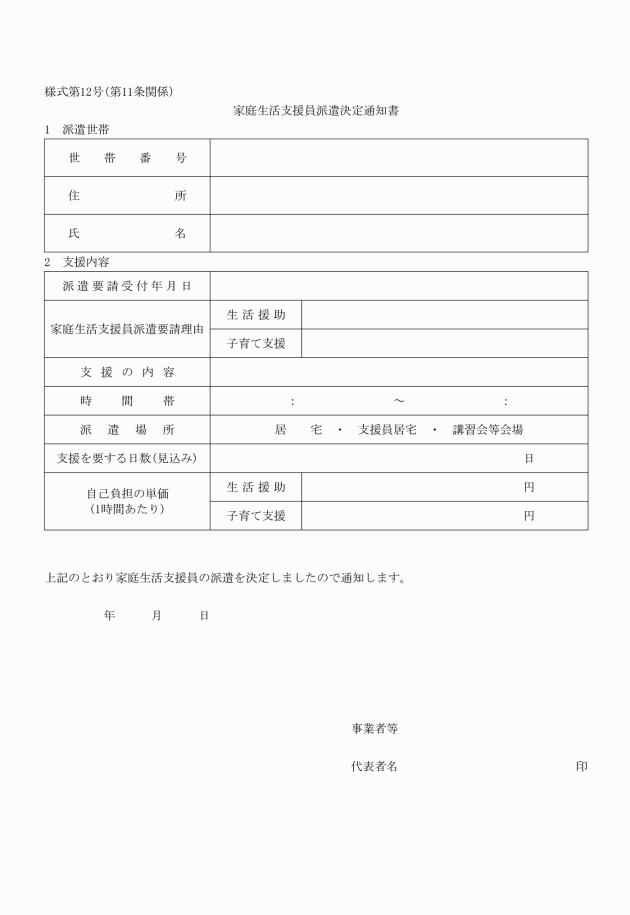

第11条 ひとり親家庭等が家庭生活支援員の派遣等を必要とするときは、当該家庭の世帯員又は近隣に在住する者等が事前に事業者等に連絡し、家庭生活支援員派遣申請書(様式第11号)(以下「派遣申請書」という。)を提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、登録申請書及び派遣申請書を同時に提出する等、弾力的な運用を行っても差し支えないものとする。

4 第1項の申請において、本人以外からの申請を受けた場合は、家庭生活支援員の派遣の要否について本人の意向を確認するとともに、必要に応じて関係機関と連携を図るものとする。

5 家庭生活支援員の派遣については、その調整を行うコーディネーターを事業者等に配置するものとする。

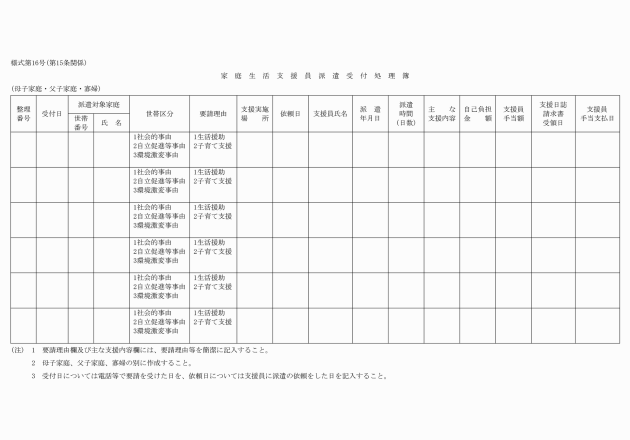

(支援結果の報告)

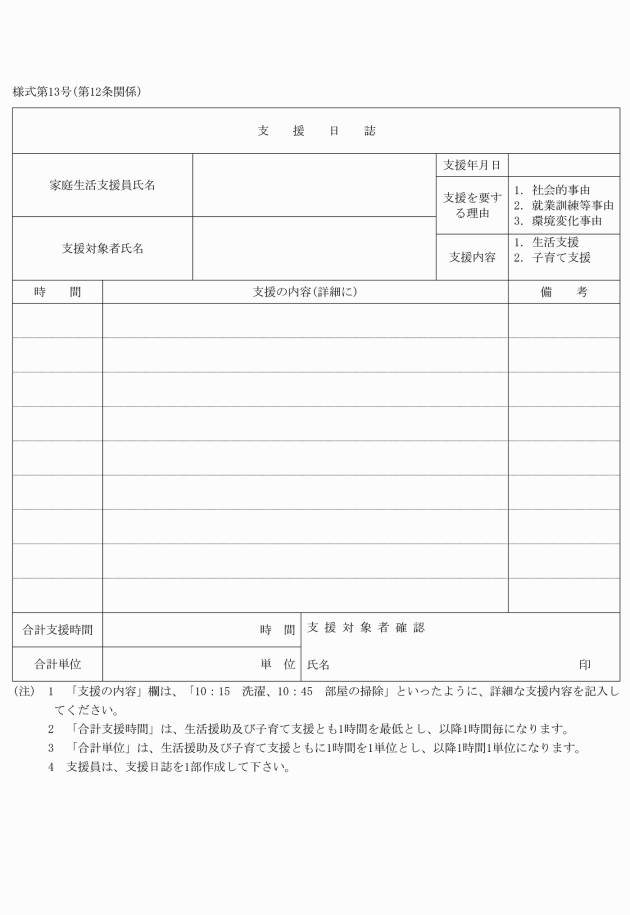

第12条 家庭生活支援員は、支援を実施した場合、速やかに支援日誌(様式第13号)を1部作成し、事業者等へ提出しなければならない。

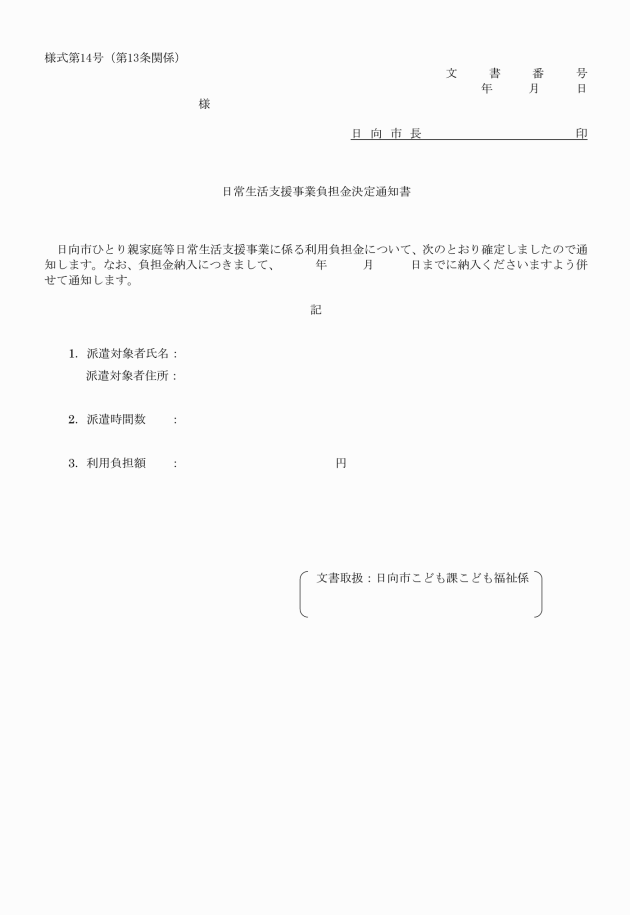

2 前項の規定により、費用の請求を受けた派遣対象家庭は、派遣等に要した費用を負担しなければならない。

(家庭生活支援員に対する手当)

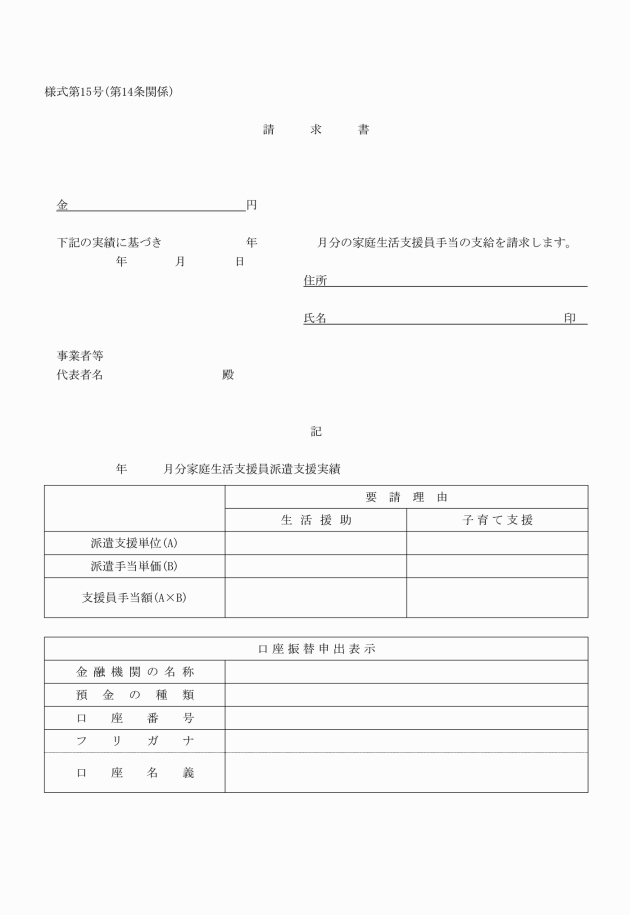

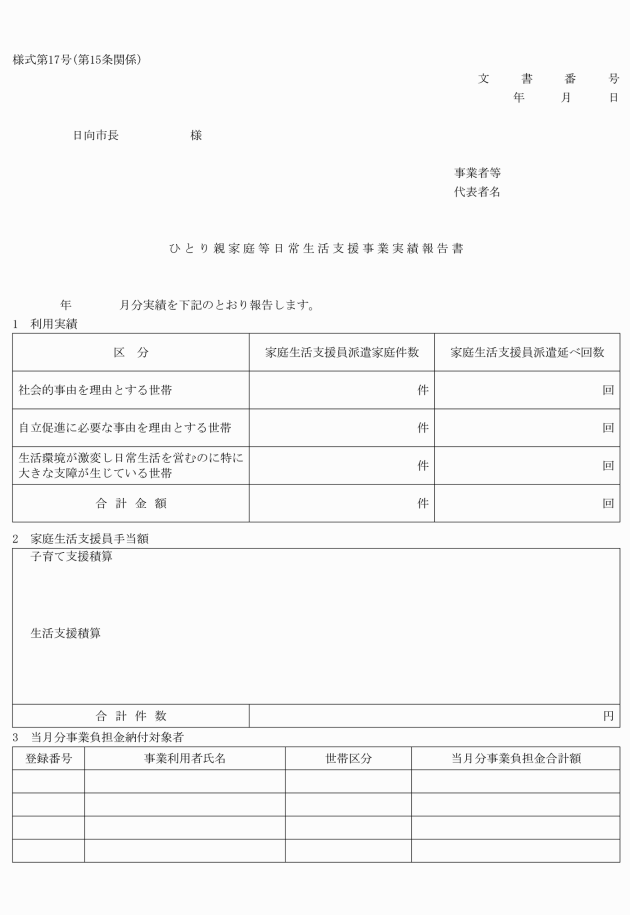

第14条 家庭生活支援員は、派遣が終了した後、請求書(様式第15号)を事業者等へ提出し、事業者等は、提出された請求書をもとに、支援の内容及び単位数に応じた手当を直接家庭生活支援員に支給するものとする。

2 市長は、事業者等が供与する支援の内容等について、必要な調査を実施することができるものとする。

(家庭生活支援員等の責務)

第16条 事業者等及び家庭生活支援員は、その業務を行うにあたって、派遣先のひとり親家庭等について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 事業者等及び家庭生活支援員は、支援を行うにあたっては、支援の対象者及びその家族の人格を尊重しなければならない。

3 事業者等及び家庭生活支援員は、この告示に定めるもののほか、何人に対しても報酬を請求してはならない。

4 事業者等及び家庭生活支援員は、市福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡を密にすることにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の増進に努めなければならない。

(広報活動)

第17条 市長及び事業者等は、この事業の積極的広報活動に努めるものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は別に定めるものとする。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成30年7月19日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

附則(令和2年7月6日告示第190号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和6年6月18日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年7月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定(訪問先から次の派遣先への移動分の報酬に係る改正規定を除く。次項において同じ。)は、令和7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合には、改正前の日向市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の要綱の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

子育てに関する一定の研修について

研修科目 | 研修時間 |

Ⅰ 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方) 0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。 具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |

① 乳幼児期の発達 | 3時間 |

② 学童期の発達 | 3時間 |

③ 児童にとっての遊び | 3時間 |

Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方) 0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気について、その特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導を交えて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |

④ 児童の病気 | 3時間 |

⑤ 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 |

⑥ 児童の成長と食生活 | 3時間 |

Ⅲ 保育所における見学実習 (考え方) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているかについて見学する。 | 3時間 |

Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ) (考え方) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |

⑦ 現代の子育て事業 | 3時間 |

⑧ 研修全体のまとめ | 3時間 |

合計 | 27時間 |

※ 保育士資格を有する者は、当該資格試験において求められる知識及び技能の範囲内であることから、本研修を修了した者と同等とみなし、受講を要さない。

※ 国及び地方公共団体又は地方公共団体の外郭団体並びに営利を目的としない団体が主催する類似研修を修了した者は、研修の一部又は全部の受講を要さない。ただし、受講の事実及び受講内容を客観的に証することができる場合に限る。

別表第2(第8条関係)

日常生活支援事業の報酬について

家庭生活支援員の報酬の基本単価は、次のとおりとする。 ア 生活援助 1単位 4,400円 イ 子育て支援 1単位 2,200円 |

早朝、深夜等通常の勤務時間以外の時間帯(18時から翌日9時まで)の単価は、次のとおりとする。 ア 生活援助 1単位 5,500円 イ 子育て支援 1単位 2,750円 |

子育て支援については、深夜から引き続き早朝(22時から翌日6時まで)まで預かりを実施した場合には、宿泊として取り扱うものとし、この場合の報酬は、次のとおりする。 11,000円(宿泊分報酬単価)×延児童数 |

家庭生活支援員又は子育て支援を受ける者の居宅での子育て支援の報酬単価については、同一世帯の複数の児童の子育て支援を行う場合、2人目以降の児童1人につき児童1人の場合の1単位の報酬単価に0.5を乗じて得た額とする。 |

講習会等会場又は児童館等での子育て支援の報酬単価については、児童の数にかかわらず、家庭生活支援員1人につき、児童1人の場合の1単位の報酬単価に1.5を乗じて得た額とする。 |

訪問先から次の派遣先への移動分については、1,860円に次のアからウまでに掲げる時間に応じ、当該アからウまでに掲げる数字を乗じて得た額とする。 ア 30分未満 零 イ 30分以上1時間未満 0.5 ウ 1時間以上 1 |

別表第3(第13条関係)

ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |

子育て支援 | 生活援助 | |

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |

児童扶養手当受給水準の家庭 | 70円 | 150円 |

前記以外の世帯 | 150円 | 300円 |

※ 子育て支援については、

① 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。

② 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。

③ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。